2024年6月,中南大学湘雅三医院神经内科张如旭教授团队与首都医科大学附属北京天坛医院神经外科刘爱华教授团队在传统权威期刊《药理研究》(Pharmacological Research,JCR 1区,IF=9.3)发表了题为“牙髓干细胞来源的细胞外囊泡转移miR-877-3p,通过Bclaf1/p53信号通路减轻脑缺血再灌注损伤后神经元凋亡,促进早期神经功能恢复(Transfer of miR-877–3p via extracellular vesicles derived from dental pulp stem cells attenuates neuronal apoptosis and facilitates early neurological functional recovery after cerebral ischemia–reperfusion injury through the Bclaf1/P53 signaling pathway)”的研究成果。

这项研究阐释了牙髓干细胞外泌体(DPSC-derived extracellular vesicles, DPSC-EVs)通过抑制脑缺血再灌注损伤(ischemia-reperfusion injury, I/RI)诱导的神经元凋亡起到神经保护作用,促进神经功能恢复。首次揭示了DPSC-EVs在治疗I/RI中的潜在机制,为脑卒中患者的临床治疗提供了新策略。张如旭教授和刘爱华教授为论文共同通讯作者,2021级神经内科博士苗妍为第一作者,中南大学湘雅三医院为第一单位。

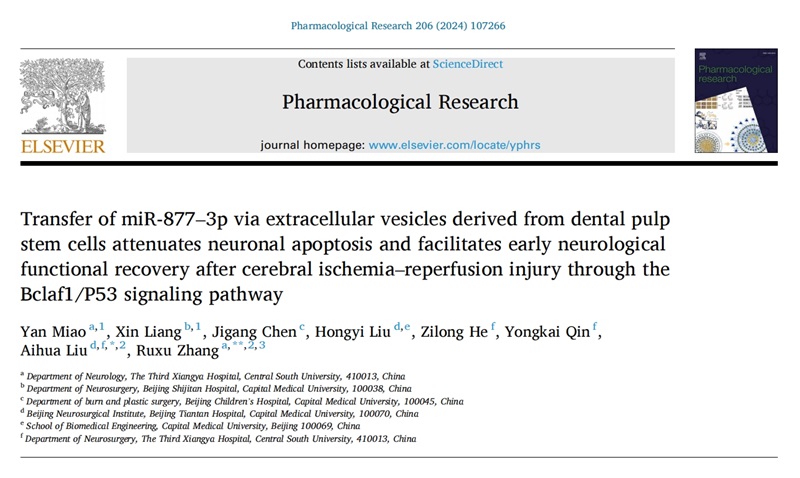

脑I/RI是缺血性脑卒中预后不良的主要致病因素之一,干细胞外泌体已经成为一种非常有前景的治疗方法。DPSC-EVs与其他MSCs/MSCs-EVs相比,规避了干细胞移植治疗相关的一些缺陷,如移植物免疫排斥反应、伦理困境和致瘤风险等,同时还有更易无创获取、储存,增殖能力更强,脑神经营养因子分泌更多等优势。本研究发现DPSC-EVs中的miR-877–3p可能作为一种有效的治疗分子,在I/RI环境中通过Bclaf1/P53信号通路起到抗神经元凋亡进而发挥神经保护作用,揭示了一种新的脑卒中治疗途径。

DPSC-EVs在脑I/RI中的作用示意图

张如旭教授是中南大学湘雅三医院神经内科主任,主要从事神经遗传病、周围神经和肌肉疾病、脑血管病的临床及基础研究。其团队在Nat Genet、Brain、Neurology、J Neurology、Clin Gen等神经科学领域的知名期刊上共发表了70余篇论文。同时,张如旭主持了4项国家自然科学基金项目和多项省级重点课题,获得多项发明专利,并荣获湖南省自然科学技术奖和湖南省医学科技奖。

[上一篇] 湘雅三医院脊柱外科邓幼文教授团队在国际外...

[下一篇] 第六届湖湘血液健康论坛圆满召开

人民网 | 新华网 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 中华人民共和国教育部 | 湖南省政府 | 红网 | 湖南省卫生健康委员会 | 湖南省教育厅 | 中南大学 | 湘雅医学院 | 湘雅医院 | 湘雅二医院 | 协和医院 | 华西医院 | 西京医院 | 瑞金医院 | 复旦中山医院 | 武汉同济医院 | 中山医院

医院地址:湖南省长沙市河西岳麓区桐梓坡路138号 中南大学湘雅三医院 版权所有

湘教QS3-200505-000574 备案序号:湘ICP备05001139号 今日访问人数:84163 总访问人数:432782340